番茄首秀破记录!封号也赶不走AI写手

2025年3月1日,番茄小说平台的首秀数据再次刷新行业认知——单日新书上线量突破5605本,创下历史记录。男频以玄幻脑洞为主力,女频则被豪门总裁题材霸屏,这场数字狂欢的背后,是免费阅读模式与AI技术合谋下的一场文学产能大爆炸。然而,当我在深夜翻看榜单上那些日增十万在读的“爆款”时,一种复杂的情绪涌上心头:我们是否正在见证文学创作的“工业化革命”?而当AI的笔锋越来越锋利,人类作者又该何去何从?

首秀狂欢下的暗流:免费模式与AI的共谋

番茄小说的首秀神话并非偶然。从2020年品牌升级为“免费阅读”平台开始,其日均万本的内容吞吐量便已埋下伏笔。如今,这种模式与AI写作技术产生化学反应:据榜单显示,排名第一的《史上最强驸马》日增10万在读,但细究其创作轨迹——110天仅更新10万字,日均900字的“龟速”与爆发式流量增长形成诡异反差。这不禁让人联想到某网文工作室的案例:10人团队借助AI系统,实现日均30万字产能,算法正在重塑从世界观构建到剧情转折的完整生产链。

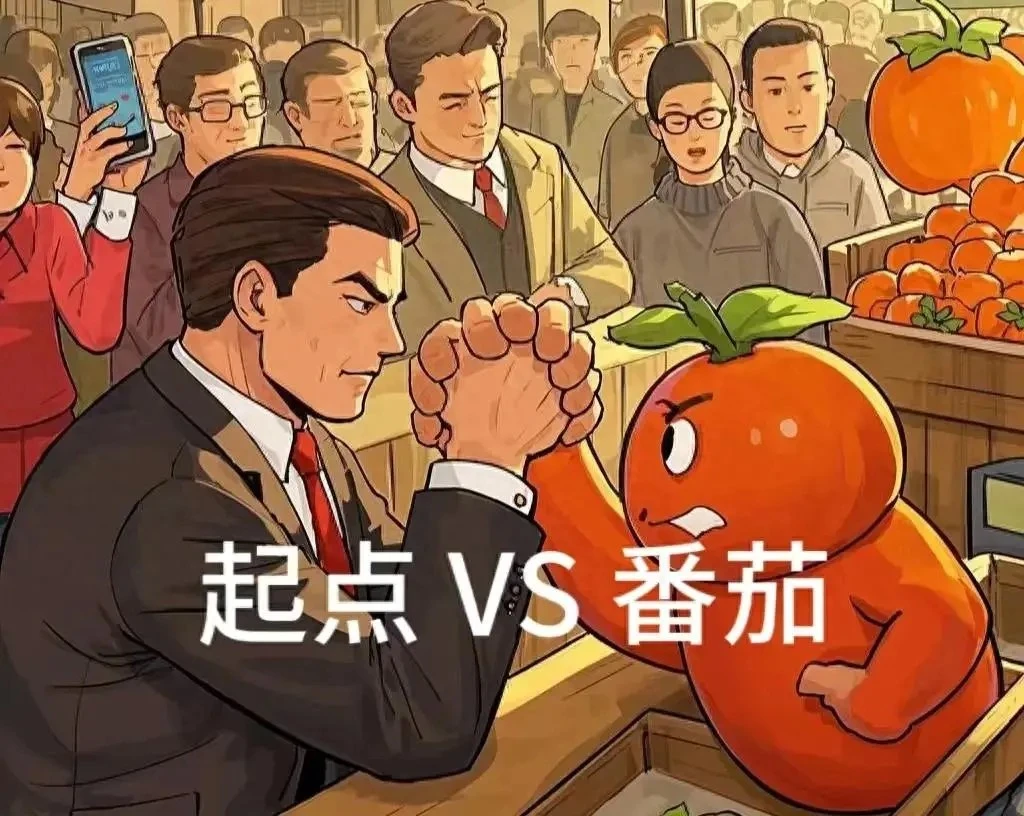

更令人不安的是,这种“高效”正在挤压传统创作的生存空间。起点平台同日上架新书的首订数据相比两年前“腰斩”,付费模式的式微与免费平台AI作品的泛滥形成鲜明对照。当《创建救世组织》这类AI辅助作品以日均6200字的速度收割55万在读,人类作者在速度和体量上早已失去竞争优势。

算法霸权下的文学失语

翻开近期榜单,AI创作的痕迹已无处不在。《我创世神,每天只想灭世!》开篇即抛出“灭世系统”的金手指设定,与DeepSeek生成的《栀子与青铜》惊人相似——精准踩中“情绪爽点+专业细节”的爆款公式。这类作品往往拥有教科书般的节奏把控:每300字埋设一个悬念,每章结尾必留钩子,如同工业流水线上校准过的螺丝钉。但当83%的编辑坦言“AI尚无法处理复杂人性”,这些数据堆砌的“完美文本”却正在淹没真正有生命力的故事。

更值得警惕的是创作主体的模糊化。《穿越韩漫后,我彻底干疯了》等作品在简介中毫不掩饰“系统文”属性,而平台算法显然更青睐这类标签明确的“可预测文本”。正如《十月》主编季亚娅所言:“当AI能够理解‘扮猪吃虎’的叙事精髓,掌握‘先抑后扬’的情绪节奏时,传统创作边界已然崩塌。”

人类作者的困局:在数据洪流中打捞体温

面对AI的碾压式冲击,人类作者正在分化。一部分人选择“打不过就加入”,像《代码里的乡愁》作者那样将个人记忆注入AI框架,试图在算法中保留人性温度;另一部分则陷入存在主义焦虑,如诗人龚学敏的深夜诘问:“如果写作变得毫无意义,我们还能做什么?”这种撕裂在数据中尤为刺眼:深度标注个人经历的作品付费率比纯AI创作高出58%,但这类作品在番茄榜单前50中仅占3席。

免费阅读的商业模式更是加剧了这种困境。当平台用“在读增量”作为唯一度量衡,那些需要慢火细炖的现实题材、需要认知门槛的严肃文学,正在被简单粗暴的“日更万字”挤出赛道。就像《六零军嫂有点辣》这样的完结作品,即便拥有181万字体量和8.6万日增,在AI新作的流量洪流前也不过是昙花一现。

未来何往:在机器的神殿里寻找诗性

当我们为首秀破万欢呼时,或许更该思考余华的那个警示:“算法可以计算泪点,但算不出眼泪的温度。”在杭州某创作峰会上,我目睹过这样的实验:作家用AI生成20个剧情分支,读者通过170万次互动选择故事走向。这种“人机共谋”的新形态,既展现了技术赋能的可能性,也暴露出文学主体性的消解风险。

但转机或许藏在《钟山》主编贾梦玮的洞见中:“最新的人类创作,正在成为AI的‘营养食品’。”当DeepSeek需要吞食海量文本进化时,那些坚持书写生命痛感的作品,或许正是制约算法霸权的最后防线。就像榜单上突然出现的《夏夜有染》,这个完结116天的青春小说仍在持续收获5.33万日增,证明真正的情感共鸣永远不会过时。

站在2025年的春天回望,番茄小说的首秀狂欢既是一场技术胜利,也是一面文学警钟。当AI能够批量生产“合格”文本时,人类作者必须重新定义创作的价值——不是与机器比拼速度和规模,而是守护那些算法永远无法复制的:记忆的褶皱、时代的阵痛,以及文字深处颤动的灵魂。或许正如《诗刊》的宣言:“我们要成为最后一批真正属于人类的写作者。”这条路注定艰难,但唯有如此,文学才能在机器的神殿里,守住最后的人性圣火。

暂无评论,你要说点什么吗?